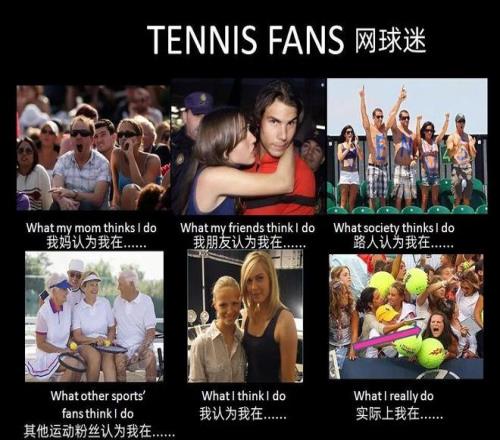

提问:一个网球赛事的萌新,怎么才能迅速了解一个欣赏的球员呢?

答:只需要发个帖子“求此男/女的冷知识”,打上相关的tag。

很快,网络课代表们就会带着各类信息抵达现场:上至比赛成绩、战术偏好,下至家庭背景、衣食住行,应有尽有。

信息的海洋随时涌来,哪个圈子都可以tour(游玩)一下,这就是互联网时代的赛博旅行。

“冲浪”久了萌新也就进化了,不仅会熟悉网球迷中流传的“内部梗”,还可能进阶到在官博评论区,输出自创的灵魂梗图或神来之笔的吐槽,听取赞声一片。

当体育运动在商业和传媒加持下影响力不断扩大的时候,聚光灯下的一只蚂蚁都能成为网络上的红人。作为绝对主角的运动员,更是被推至流量中央,无从回避。标签与昵称齐飞,表情包共二创一色,他们的一切都被解构、传播,共同汇入喧嚣的网络洪流之中。

昵称的力量 造星需要亲和力

为什么大家喜欢给球员起绰号?管你名字是字母堆成山还是简单几个字,在中国球迷口中,都能被安排得明明白白——不是“二字”就是“三字”。什么“阿卡”“小德”,口语化的称呼一叫出口,距离瞬间拉近一半。

当2007年出生的米拉·安德烈耶娃横空出世,以新人之姿背靠背连夺1000赛冠军时,“小米辣”这个称呼便不胫而走。一个化用原名的谐音,瞬间捕获了球迷的想象:一位新生代狠角色的生猛形象跃然眼前。

在竞技体育的冰冷数据之外,运动员更是一个个有血有肉的个体。一个亲昵的称呼代表着球员和球迷之间的情感联结。

德约科维奇比赛时,许多人都会高举“Nole”的牌子,这是小德在塞尔维亚语中的昵称,它如同一个接头密码,创造出一种“自家人”的亲切感。谁不希望自己在满世界飞行的时候,见到自己的“家人”来支持呢。

不会叫错的代号

持续被书写的公众符号

在体育世界里,一个恰如其分的绰号,就像《水浒传》里一百单八将的别名——既是对个人特质最凝练的概括,也是大众记忆最直接的印象。

总是看竞技项目的人一定看到过这样一句话:“有取错的名字,没有叫错的外号。”评价是人的天性,大众的赞扬和贬低往往就会浓缩在一个称呼里。

今年的武网,主办方举着老虎的牌子去迎接世界第一萨巴伦卡,这个在左臂上纹着老虎的女人,正好出生在中国的虎年,没有什么比“虎妞”这个称呼更能体现中国网球迷们对她的欣赏了。

而当球员的绰号被官方“认证”,甚至融入商业传播,标志着其公众形象进入一个新阶段。西班牙名将纳达尔便是典型——他在赛场上的顽强斗志,让人联想到不屈的公牛;而他个人品牌的Logo,正是一对气势十足的牛角。

赞助商耐克深谙运作之道,当形象与绰号深入人心,顺势引用,便是最自然的营销。其内在的传播逻辑是:公众概括特质,进行创造→ 形成共识→ 官方/商业认可,扩大影响。这个闭环最终让一个简单的“外号”演变为运动员公众影响力的核心资产。

相比官方助推,现如今更流行普通的“互联网叙事”,球员的一些称呼更加简单、直接,甚至带点调侃。

美国选手佩古拉和纳瓦罗都有着“本可靠家世,偏要凭实力”的人生背景,家族在福布斯榜上有名的佩古拉就被网友们戏称为“大富”,纳瓦罗则是“二富”,要是过阵子再出个美国豪门选手,那“三富”的名字估计早就飞脑门上了。

今年的中国赛季,“大富”外号被本人熟知,佩古拉还在镜头上签了“DAFU”和球迷互动,连国外的解说也玩起了这个梗。

从传播角度看,球员或许不会主动选择“Rich Woman”这么外在的标签,但当粉丝叫顺口、本人也接得住,这个符号便拥有了独特的生命力,也构成了佩古拉与中国球迷的独家记忆。

心照不宣的暗号

进入社群的“入场券”

除了官方认可的,或者舞到正主之前无伤大雅的称呼,硬币对应的另一面必然有根据球员某些争议事件而取的“黑称”,既是欲带皇冠,必承其重,也可以说是竞技体育,菜是原罪。

人们天生喜欢通过取绰号、玩梗来表达喜恶,这种情感投射不仅让复杂的体育世界变得鲜活,也划出了无形的阵营界线。球员在场上对决,球迷也在场下“分边”。一句“我德”“你牛”,一个心领神会的emoji,都如同社群暗号,瞬间分辨出“敌我”。经历过三巨头巅峰混战的球迷,对此一定深有体会。

对于不那么喜欢上网的人来说,这套话语体系却构成了一道认知壁垒。它既是对外的身份屏障,也是对内的认同凭证。如果能熟练使用这些代号,那你就掌握了一张畅游中文网球社区的通行证。

所以说,社交媒体不仅是“梗”文化的培养皿,更重塑了体育迷的参与模式:

在大的网球讨论圈内,不知道,就看不懂梗;看不懂梗,互动的乐趣就少了一半。

若将视角深入具体的球员粉丝圈层,就会看到一种更蓬勃的“参与式文化”。

粉丝们可以制作表情包、剪辑视频、设计周边,为爱发电,助力偶像“出圈”。高芙在中国赛季后于Ins晒出了粉丝赠送的各色礼物,是对这份热爱温柔的回应——比赛可以落幕,但跨越山海的情谊,却绵延不绝。

当然,支持者们还需要学会与球员的状态起伏共处,与批评者交锋,甚至以自嘲来消解偶像不尽人意的表现。

网球社区里高强度的互动、辩论乃至冲突,恰恰是赛事保持活力的体现。毕竟,没有争议与讨论,往往意味着关注度的沉寂。

疯狂的meme 传播中的“制胜分”

表情包即Meme,是一种具备病毒式传播能力的创意单元——它易于模仿、便于改编,能在人与人之间,尤其是社交平台上,实现裂变式的扩散。

这个词最初是由英国进化生物学家理查德·道金斯在他1976年的著作《自私的基因》中创造的。他将希腊词mimēma(意为“被模仿的东西”)缩写成 meme,旨在说明文化信息如何像基因一样,通过复制、变异和选择的过程进行传播和演化。

在今天的社交媒体上,meme已成为一种广为流传的情绪语言。被球迷们称为“保总”的意大利选手保利尼就贡献了许多有趣的名场面。那张和球拍形成的“神之错位”的照片,不是P图,胜似P图,让所有观众都忍俊不禁,再一次证明了,观众缘是一种玄学,

而当“保总”和身穿“北京保总”马甲的赛事保安意外同框之后,保利尼更是一跃成为中文互联网上的红人,连球员本人都加入了这场狂欢,身穿同款马甲现身赛场,将气氛推向了欢乐的高潮。

“保总”只是一个外号,但是随着“保总”和北京保总,郑州保总的合影,就掀起了二创狂欢——它以视觉符号为载体,在复制与再创作中不断强化传播势能。

网球meme之所以受欢迎,是因为它们超越了网球本身,精准地击中了人们在生活中共通的情绪——焦虑、沮丧、开心、搞怪。它们让高高在上的体育明星变得接地气,成为了91视频H文表达自我的绝佳素材。

谁还没有用过纳达尔的强迫症来形容出门旅游时的自己,谁还没有用过兹维列夫的摔拍表达对工作和一众烦心事的愤怒呢?

在资本共建的“造星机器”中,运动员的个人身份被不断重构:官方叙事与网民共创相互叠加,各种表现被解构成一个个可传播的符号。

网球迷们创作meme,本质是在寻求共鸣与表达态度。当一个梗图能让你会心一笑并果断保存时,便足以证明:meme,正是这个时代最具效率的书写方式之一——它不追求深刻,却直抵人心;不讲求精确,却自成体系。

社交媒体主宰的传播时代,网球运动的叙事方式正在经历一场深刻的变革。它打破了传统体育叙事的单向输出,构建起一个参与式、互动性的传播生态。

那些看似戏谑的符号,实则承载着球迷的情感投射与集体记忆,它是社群凝聚的粘合剂,也是体育文化本土化演进的鲜活样本。

当运动员从被观看的客体转变为传播网络中的互动节点,体育的魅力不再局限于赛场上的胜负,更延伸为一场关于身份认同、情感连接与文化共创的持续对话。

在这个注意力经济的时代,一个成功的meme或绰号,其传播效力不亚于一记精彩的制胜分——它们以最轻盈的方式,击穿了圈层壁垒,让网球运动在赛场之外,获得了更为广阔的文化生命力。

互动环节

各位球迷朋友们,还有哪些让你拍案叫绝的球员绰号,或是一看就懂的经典梗图?

快来评论区分享一下吧!

图片来源网络